【水戸の神社】茨城に由緒ある神々との交流/爽やかな那珂川沿いにある鹿島香取神社と水戸八景の青柳夜雨

水戸の梅まつりや桜まつりも終わり、水戸の大きなイベントがひと段落しました。お花見のイベントの次は、茨城県歴史館で現在開催されている春の特別展「鹿島と香取」(5月7日まで)で歴史や文化に触れて文化の宴を堪能してみるのもいいのではないでしょうか?

この特別展は、令和8年には鹿島神宮と香取神宮の緊密な関係性を示す12年に一度(午年)の御船祭・式年神幸祭が令和改元後に初めて執り行われることとなっており注目されている中、伝来する貴重な社宝と地域の歴史が展示されています。

「鹿島と香取」について調べていくうちに、水戸市青柳町に鹿島香取神社という神社があることを知りました。鹿島と香取の両方が神社名になっているとは一体どんな神社なのか、興味が湧いてきたので、訪ねてきました。

水戸市街地から349号で那珂川を超えて小さな道路に入ると、「鹿島香取神社」の看板が見えます。

鳥居の右隣には手水舎があります。近づくと自動で水が出てびっくりしました。

鳥居をくぐると社殿が見えてきます。

扁額には「鹿島香取神社」と書かれています。

由緒は、大掾氏、佐竹氏、水戸徳川家の崇敬など、茨城にゆかりのある神社と言えると思います。

社殿をぐるりと回り、、、

こちらが本殿です。千木は外削ぎ・鰹木五本です。

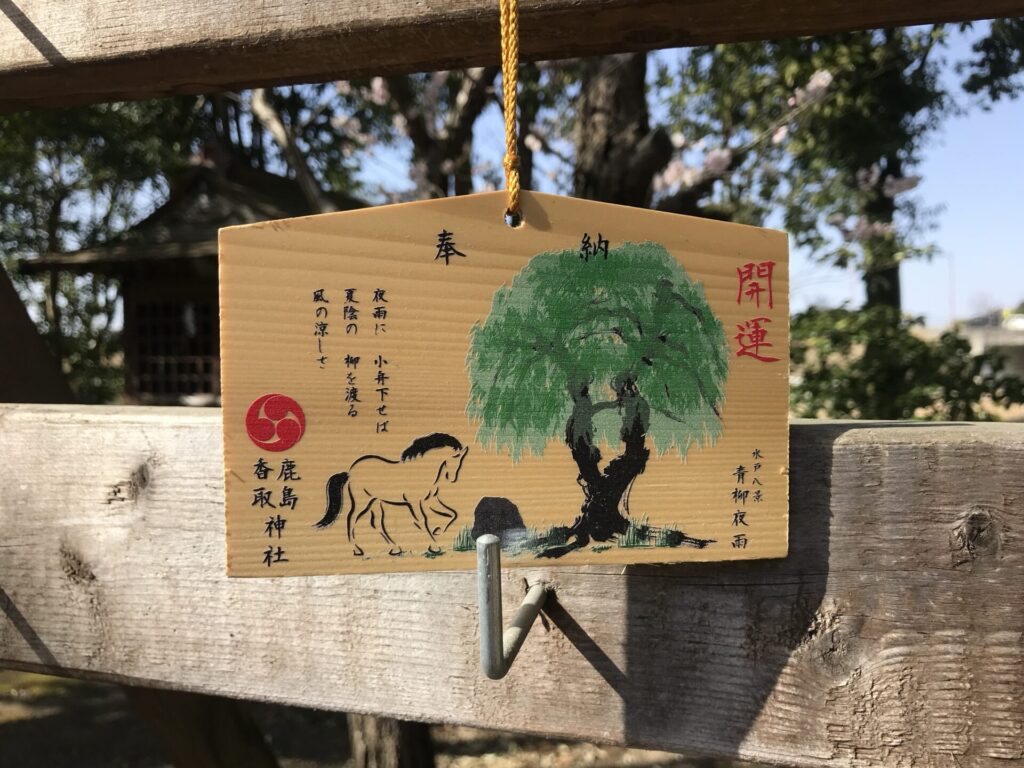

絵馬掛けです。

絵馬はこれから紹介する水戸八景の青柳夜雨の柳と徳川斉昭の和歌です。柳の木がとても涼し気ですね。

御朱印は、社務所が不在でなければ頂けるようです。(今回は不在でした)

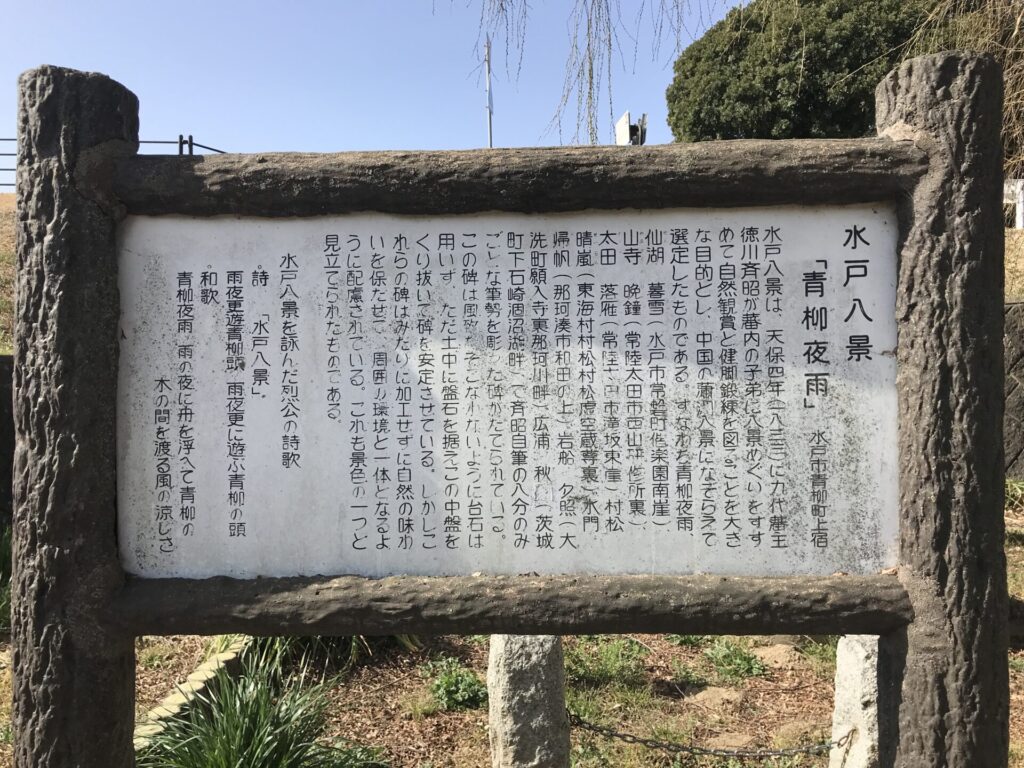

鹿島香取神社のすぐ隣に看板があります。

先ほどの絵馬の通り、この鹿島香取神社の隣の湖畔は水戸八景である「青柳夜雨」です。

青柳夜雨の石碑です。徳川斉昭の自筆を彫ったそうです。

当時の付近の湖畔は現在のように防波堤も高くなく、船着き場があり水運が活気づいていたそうです。

斉昭公が詠んだ和歌から、夏の夜の雨に打たれながら静かに船に乗って夕涼みをしている風景が浮かんできます。

石碑の近くには立派な枝垂れ柳がそびえたっています。

この枝垂れ柳は、きっと当時の夜の船着きを幻想的に彩っていたのだと思います。

爽やかな休日のひと時を、この枝垂れ柳と共に過ごし、当時の情景に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

ぜひ、行ってみてください。